肩に痛みや違和感があり、SLAP損傷が疑われる方、もしくは既に診断されている方に向けて、この記事ではSLAP損傷の全容を分かりやすく解説します。

SLAP損傷とは何かという基本的な定義から、具体的な症状、診断方法、保存療法・手術療法を含む治療法、リハビリテーションの重要性、日常生活での予防策やセルフケアまで、網羅的に情報を提供します。

これを読めば、SLAP損傷の理解が深まり、適切な対処法を知ることができます。肩の痛みを放置せずに、早期発見・早期治療の重要性を理解し、健康な肩を取り戻すための第一歩を踏み出しましょう。

SLAP損傷とは

SLAP損傷は、肩関節の複雑な構造の中で発生する損傷の一つで、特に投球動作や腕を上げる動作を繰り返すスポーツ選手に多く見られます。

日常生活でも、転倒や重いものを持ち上げた際に発生する可能性があります。SLAP損傷は、肩の痛みや不安定感、クリック音などの症状を引き起こし、日常生活やスポーツ活動に支障をきたすことがあります。

定義と基礎知識

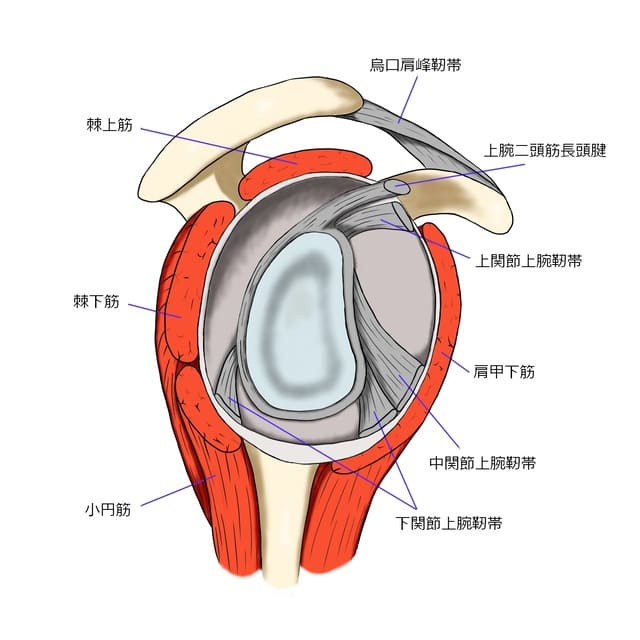

SLAP損傷とは、**Superior Labrum Anterior to Posterior** の略で、日本語では「上腕二頭筋長頭腱付着部関節唇損傷」と言います。上腕骨頭に付着する関節唇の上部(Superior)、特に上腕二頭筋長頭腱が付着する前上方から後方にかけての部分(Anterior to Posterior)が損傷した状態を指します。

関節唇は、肩甲骨の関節窩を取り囲む線維性軟骨で、肩関節の安定性を高める役割を担っています。上腕二頭筋長頭腱は、この関節唇の上部に付着しており、SLAP損傷はこの付着部が剥がれたり、裂けたりすることで発生します。

| 損傷のタイプ | 説明 |

|---|---|

| タイプⅠ | 関節唇の変性や摩耗が見られるが、上腕二頭筋長頭腱の付着部は安定している。 |

| タイプⅡ | 上腕二頭筋長頭腱の付着部を含めた関節唇が関節窩から剥離している。最も頻度の高いタイプ。 |

| タイプⅢ | 関節唇がバケツ柄状に裂けているが、上腕二頭筋長頭腱の付着部は安定している。 |

| タイプⅣ | 関節唇の裂傷が上腕二頭筋長頭腱まで及んでいる。 |

SLAP損傷は、上記のようにタイプⅠからタイプⅣに分類され、それぞれ損傷の程度や範囲が異なります。 タイプⅡが最も多く、次いでタイプⅣ、タイプⅢ、タイプⅠの順に発生頻度が低いとされています。

発生の仕組み

SLAP損傷は、主に以下の2つのメカニズムで発生します。

- 急性の外傷:転倒時に手をついたり、肩に直接衝撃を受けた際に発生する。野球やバレーボールなどの投球動作やスパイク動作で急激な力が加わった際にも起こりうる。

- 慢性のストレス:投球動作や重量挙げなどの繰り返しの動作による肩関節への負担の蓄積が原因となる。加齢による関節の変性もSLAP損傷のリスクを高める要因となる。

特に野球やバレーボール、テニス、水泳など、腕を頭上に上げる動作や投げる動作を繰り返すスポーツでは、肩関節に大きな負担がかかり、SLAP損傷のリスクが高まります。

また、日常生活においても、重いものを持ち上げたり、転倒した際に肩を強打することでSLAP損傷が発生する可能性があります。

症状と痛みの特徴

SLAP損傷の症状は多様で、損傷の程度や個々の状態によって大きく異なります。痛みの有無やその程度も人それぞれであり、無症状の場合もあれば、日常生活に支障が出るほどの激しい痛みを感じる場合もあります。また、他の肩関節の疾患と症状が類似していることが多く、自己判断は難しいため、専門医による診断が重要です。

痛みの現れ方

SLAP損傷による痛みは、肩関節の前面や上腕の外側、時に肩甲骨の内側にも現れることがあります。特に、腕を頭上に挙げたり、後ろに回したり、重いものを持ち上げたりする動作で痛みが強くなる傾向があります。また、野球の投球動作やバレーボールのアタックのように、腕を強く振る動作でも痛みが増すことがあります。夜間痛や安静時痛を訴える患者さんもいます。

痛みの性質も鋭い痛みから鈍い痛みまで様々です。クリック音やゴリゴリとした音が肩関節から聞こえる、または感じる場合もあります。これは、損傷した関節唇が上腕骨頭と擦れることで発生すると考えられています。

運動時の違和感

SLAP損傷では、痛みだけでなく、肩関節の不安定感や引っかかり感などの違和感もよく見られます。これらの違和感は、特定の動作や姿勢で特に強く感じられることがあります。

代表的な運動時の違和感

| 違和感 | 説明 |

|---|---|

| 不安定感 | 肩関節が外れそうな感覚、または肩がグラグラする感じ。腕を特定の方向に動かすと、この不安定感が増強することがあります。 |

| 引っかかり感 | 肩関節を動かすと、何かが引っかかるような感覚。関節唇が上腕骨頭と擦れることで生じると考えられています。 |

| ロック感 | 肩関節がある角度で動かなくなる、または動かしにくくなる感覚。関節内の組織が挟み込まれることで起こることがあります。 |

| 脱力感 | 肩に力が入らない、または力が抜けるような感覚。損傷によって肩関節の安定性が低下することで起こることがあります。 |

これらの症状は、日本整形外科学会などの情報からも確認できます。 また、日本スポーツ協会のウェブサイトもスポーツによる肩の怪我に関する情報を提供しています。これらの症状に心当たりがある場合は、自己判断せずに医療機関を受診することが重要です。

診断の方法

SLAP損傷の診断は、患者の症状、病歴、身体診察、そして画像検査の結果を総合的に判断して行われます。確定診断には、医師による診察と画像検査が不可欠です。

問診と病歴把握

医師はまず、患者から詳細な問診を行います。具体的には、痛みの発生時期、痛みの種類(鋭い痛み、鈍い痛みなど)、痛みの場所、痛みを悪化させる動作、日常生活への影響などを聞き取ります。

スポーツをしている場合は、どの種目でどのように痛めたのか、また過去の怪我の経験なども重要な情報となります。これらの情報は、SLAP損傷の可能性を評価する上で重要な手がかりとなります。

画像検査の活用

問診と身体診察である程度SLAP損傷の疑いがあると判断された場合、画像検査が行われます。主な画像検査には、レントゲン検査、MRI検査、造影MRI検査などがあります。

レントゲン検査

レントゲン検査では、骨の状態を確認することができます。

SLAP損傷自体は軟骨の損傷であるため、レントゲン検査で直接的に診断することはできません。しかし、骨棘の形成や肩関節の不安定性など、SLAP損傷に関連する他の病態の有無を確認するために有用です。

MRI検査

MRI検査は、SLAP損傷の診断に最も重要な検査です。

MRI検査では、関節唇や腱板などの軟部組織の状態を詳細に描出することができます。SLAP損傷のタイプや損傷の程度を正確に評価するために、MRI検査は不可欠です。

造影MRI検査

造影MRI検査は、造影剤を用いることで、SLAP損傷の診断精度をさらに高めることができます。

造影剤が関節内に漏出するかどうかを確認することで、関節唇の損傷の有無をより明確に判断することができます。特に、通常のMRI検査では診断が難しい症例において、造影MRI検査は非常に有用です。

| 検査方法 | 目的 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| レントゲン検査 | 骨の状態確認 | 簡便、費用が比較的安い | 軟骨の損傷は確認できない |

| MRI検査 | 軟部組織の状態確認 | SLAP損傷の診断に有用 | 費用が比較的高価、閉所恐怖症の方は難しい場合も |

| 造影MRI検査 | SLAP損傷の確定診断 | 診断精度が高い | 造影剤によるアレルギー反応のリスク |

これらの画像検査の結果を総合的に判断し、SLAP損傷の診断を確定します。特に、日本整形外科学会などの専門機関の情報も参考にしながら、正確な診断を行うことが重要です。

整形外科での診察

整形外科医は、問診、身体診察、画像検査の結果を総合的に判断して、SLAP損傷の診断を下します。

身体診察では、肩関節の可動域や痛み、不安定性などを確認するための特別なテストを行います。これらのテストは、SLAP損傷特有の症状を検出するために開発されたもので、診断の精度を高める上で重要な役割を果たします。

例えば、O'Brien test、Speed test、Yergason testなどがあります。これらのテストの結果と、画像検査の結果を照らし合わせることで、SLAP損傷の有無や程度をより正確に判断することができます。

治療のアプローチ

SLAP損傷の治療は、損傷の程度、患者の年齢、活動レベル、症状などによって個別に決定されます。大きく分けて保存療法と手術療法の2つのアプローチがあります。

どの治療法を選択するかは、医師との綿密な相談の上で決定することが重要です。

保存療法の実際

SLAP損傷の初期治療では、保存療法が選択されることが多いです。保存療法は、手術をせずに痛みや炎症を抑え、肩関節の機能を回復させることを目的とします。

保存療法の内容

- 安静:損傷した肩への負担を軽減するために、激しい運動や重いものを持ち上げることは避けましょう。スポーツ活動も一時的に休止する必要があります。

- 投薬:痛みや炎症を抑えるために、非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)などの鎮痛剤が処方されることがあります。医薬品医療機器総合機構の情報を参考に、薬剤師や医師の指示に従って服用しましょう。

- 注射:痛みが強い場合には、肩関節内にステロイド注射を行うことがあります。ステロイド注射は炎症を抑える効果が高いですが、長期的な使用は副作用のリスクがあるため、医師の指示に従うことが重要です。

- 物理療法:温熱療法、冷却療法、電気刺激療法など、痛みの軽減や治癒促進を目的とした物理療法が用いられることがあります。

リハビリテーションの重要性

保存療法と並行して、あるいは手術後には、リハビリテーションが非常に重要です。リハビリテーションは、肩関節の可動域を回復し、筋力や安定性を強化することを目的とします。理学療法士の指導のもと、適切な運動プログラムを実施することが大切です。

リハビリテーションの内容

| 段階 | 内容 | 目的 |

|---|---|---|

| 初期 | 痛みや炎症を抑えるための安静、アイシング、患部の固定など | 炎症の軽減、痛みの緩和 |

| 中期 | 肩関節の可動域を改善するためのストレッチ、軽い筋力トレーニングなど | 可動域の改善、筋力強化 |

| 後期 | 日常生活やスポーツ活動への復帰に向けた、より強度の高い筋力トレーニング、スポーツ動作の練習など | 日常生活やスポーツへの復帰 |

リハビリテーションプログラムは個々の状態に合わせて調整されます。痛みを感じない範囲で、徐々に運動強度を高めていくことが重要です。日本理学療法士協会のウェブサイトなどで、リハビリテーションに関する情報を得ることができます。

手術療法のケース

保存療法で効果が得られない場合や、SLAP損傷が重症の場合には、手術療法が検討されます。

手術療法には、関節鏡手術が用いられることが一般的です。関節鏡手術は、小さな切開部からカメラと手術器具を挿入して行うため、身体への負担が少ないというメリットがあります。

手術療法の種類

- 関節鏡視下SLAP修復術:損傷した関節唇を縫合糸やアンカーなどで上腕二頭筋長頭腱の付着部に固定する方法です。

- 関節鏡視下上腕二頭筋長頭腱切離術:損傷した上腕二頭筋長頭腱を切離し、骨に固定する方法です。高齢者やスポーツ活動を行わない患者に適応されることが多いです。

- 関節鏡視下上腕二頭筋長頭腱移行術:損傷した上腕二頭筋長頭腱を上腕骨に固定する方法です。スポーツ選手など、肩関節の安定性を必要とする患者に適応されることが多いです。

手術後は、リハビリテーションによって肩関節の機能を回復させることが重要です。手術方法や術後の経過によってリハビリテーションの内容は異なりますが、一般的には数ヶ月から半年程度の期間が必要です。

日本整形外科学会のウェブサイトなどで、SLAP損傷の手術療法に関する詳しい情報を得ることができます。

予防とセルフケア

SLAP損傷の予防とセルフケアは、肩の健康を維持し、再発を防ぐ上で非常に重要です。日常生活での注意点、適切なストレッチや筋力トレーニング、早期発見のためのポイントを理解し、実践することで、SLAP損傷のリスクを軽減し、健康な肩を保つことができます。

日常生活での注意点

SLAP損傷を予防するためには、日常生活における動作や姿勢に気を配ることが大切です。

重いものを持ち上げるときや、腕を急に引っ張られるような動作は、肩関節に大きな負担をかけるため、できるだけ避けましょう。また、猫背などの悪い姿勢も肩への負担を増大させるため、正しい姿勢を意識することが重要です。

デスクワークが多い方は、こまめな休憩を挟み、肩甲骨を動かすストレッチなどを取り入れると良いでしょう。

具体的には以下の点に注意しましょう。

- 重い物を持ち上げるときは、膝を曲げて腰を落とす

- 腕を急に引っ張られるような動作を避ける

- 正しい姿勢を意識する

- デスクワーク中はこまめな休憩を取り、ストレッチを行う

- 就寝時の姿勢にも気を配り、肩への負担を軽減する

ストレッチと筋力強化

肩周りの筋肉を柔軟にし、強化することで、SLAP損傷の予防につながります。特に、肩甲骨周囲の筋肉(僧帽筋、菱形筋、前鋸筋など)や、回旋筋腱板(棘上筋、棘下筋、小円筋、肩甲下筋)のエクササイズは重要です。

これらの筋肉を鍛えることで、肩関節の安定性を高め、損傷のリスクを軽減することができます。ストレッチは、筋肉の柔軟性を高め、血行を促進する効果があります。筋力トレーニングは、筋肉を強化し、関節を安定させる効果があります。

これらの運動を行う際には、痛みを感じない範囲で行うことが重要です。無理な運動は、かえって症状を悪化させる可能性があります。

| ストレッチ | 方法 | 効果 |

|---|---|---|

| 肩甲骨回し | 肩を大きく回す運動 | 肩甲骨周囲の筋肉の柔軟性を高める |

| 腕のストレッチ | 腕を伸ばし、反対側の手で引っ張る | 肩関節の可動域を広げる |

| タオルストレッチ | タオルを使って肩甲骨を伸ばす運動 | 肩甲骨の柔軟性を高める |

| 筋力トレーニング | 方法 | 効果 |

|---|---|---|

| チューブトレーニング | ゴムチューブを使って肩周りの筋肉を鍛える | 回旋筋腱板を強化する |

| ダンベル体操 | 軽いダンベルを使って肩周りの筋肉を鍛える | 肩関節の安定性を高める |

具体的なトレーニング方法については、日本整形外科学会などのウェブサイトを参考にすると良いでしょう。

早期発見のポイント

SLAP損傷は、早期に発見し適切な治療を行うことで、予後が改善する可能性があります。肩に痛みや違和感を感じた場合は、放置せずに医療機関を受診することが重要です。

特に、以下の症状がある場合は、SLAP損傷の可能性を疑い、専門医の診察を受けることをお勧めします。

- 腕を上げた時や特定の動作で肩に痛みやクリック音、引っ掛かり感がある

- 肩の力が入りづらい、腕が上がりにくい

- 肩の不安定感がある

- 夜間痛がある

自己判断でストレッチやマッサージなどを行うと、症状を悪化させる可能性もあるため、注意が必要です。医療機関を受診することで、適切な診断と治療を受けることができます。

合併症とリスク管理

SLAP損傷は、適切な治療を行わなければ、他の肩の障害を引き起こしたり、日常生活に支障をきたす長期的な影響をもたらす可能性があります。合併症のリスクを理解し、適切な対策を講じることは非常に重要です。

他の肩障害との関係

SLAP損傷は、単独で発生することもありますが、他の肩の障害と合併しているケースも少なくありません。代表的な合併症としては、以下のようなものが挙げられます。

| 合併症 | 概要 |

|---|---|

| 腱板断裂 | 肩のインナーマッスルである腱板が損傷する疾患。SLAP損傷と合併すると、痛みや機能障害がより深刻になる可能性があります。 |

| 肩峰下インピンジメント症候群 | 腕を上げた際に、肩峰と上腕骨頭の間で腱板や滑液包が挟み込まれることで痛みや炎症が生じる疾患。SLAP損傷と合併しやすく、互いに悪影響を及ぼし合う可能性があります。 |

| 肩関節不安定症 | 肩関節が脱臼しやすくなったり、亜脱臼を繰り返す状態。SLAP損傷によって関節の安定性が損なわれることで、不安定症のリスクが高まります。 |

| 上腕二頭筋長頭腱炎 | 上腕二頭筋の長頭腱に炎症が生じる疾患。SLAP損傷は上腕二頭筋長頭腱の付着部である関節唇に発生するため、腱炎を合併することがあります。 |

これらの合併症は、SLAP損傷の治療を複雑化させ、回復を遅らせる可能性があります。そのため、医師は診断時に他の肩障害の有無についても慎重に確認する必要があります。

長期的な影響と対策

SLAP損傷を放置したり、適切な治療を受けなかった場合、長期的な影響として、肩の痛みや可動域制限、筋力低下などが残存する可能性があります。特に、スポーツ選手や力仕事に従事する人にとっては、パフォーマンスの低下や日常生活への支障につながる深刻な問題となる可能性があります。

また、加齢とともに肩関節の変形性関節症のリスクも高まります。そのため、SLAP損傷の早期発見・早期治療は非常に重要です。

日常生活での注意点

SLAP損傷の再発予防や症状悪化を防ぐためには、日常生活での注意点を守ることが重要です。

具体的には、重いものを持ち上げたり、腕を無理に伸ばしたり、肩に負担がかかる動作を避けるようにしましょう。また、正しい姿勢を保つことも重要です。猫背や肩が内側に入った姿勢は、肩関節に負担をかけるため、意識的に姿勢を矯正するように心がけましょう。

デスクワークなど長時間同じ姿勢を続ける場合は、こまめに休憩を取り、肩周りのストレッチを行うようにしてください。

リハビリテーションの重要性

SLAP損傷の治療後には、リハビリテーションが不可欠です。リハビリテーションは、肩関節の可動域回復、筋力強化、関節の安定性向上などを目的として行われます。理学療法士の指導のもと、適切な運動プログラムを実施することで、日常生活への復帰をスムーズに進めることができます。

公益社団法人 日本整形外科学会

適切な医療機関の選択

SLAP損傷は、専門的な知識と技術を持った医師による診断と治療が必要です。肩関節の専門医がいる医療機関を受診し、適切な治療を受けるようにしましょう。

まとめ

SLAP損傷は、肩関節の関節唇上部が損傷する症状で、野球やバレーボールなどの投球動作を伴うスポーツで多く見られます。痛みやクリック音、引っかかり感などの症状が現れ、日常生活にも支障をきたすことがあります。

診断には、医師による診察やMRI検査が重要です。治療は、保存療法と手術療法があり、痛みの程度や損傷の程度によって適切な方法が選択されます。保存療法では、痛み止めやリハビリテーションを行い、肩関節の安定性を高めることが重要です。手術療法は、関節鏡を用いて損傷した関節唇を修復します。

予防策として、肩周りのストレッチや筋力トレーニング、適切な投球フォームの習得などが有効です。早期発見・早期治療が予後を良くする上で重要ですので、少しでも違和感を感じたら、医療機関への受診をおすすめします。

最後に

さとう接骨院

院長:佐藤幸博

仙台市泉区の整体 さとう接骨院は、痛みへの施術だけでなく再発予防まで、お客様一人ひとりの健康を大切にオーダーメイドで対応しています。

施術・メンタルヘルス・運動・栄養・睡眠の5本柱で、根本的な解決策を。お体の悩みやご相談はいつでもご予約・お問い合わせからどうぞ。

-

2025年12月18日

朝起きたら肩が動かない!?実は五十肩だったというケースも

-

2025年12月12日

骨盤矯正の違和感、放置すると悪化する理由とは?

-

2025年12月4日

デスクワークで悪化する頭痛…頚椎症が関係している可能性も

-

2025年12月2日

ロキソニンが効かない腰痛の真実とは?

-

2025年12月2日

【徹底解説】整骨院とはどんな場所? 施術内容や保険が使えるケースを総まとめ

店舗情報

-

店舗名

- さとう接骨院

-

代表

- 佐藤 幸博(さとう ゆきひろ)

-

住所

- 〒981-8003

宮城県仙台市泉区南光台3丁目19-23コーポ展1階

専用駐車場2台

地図を見る -

営業時間

- 9:00~13:00 / 15:00~21:00

詳細はこちら -

休診日

- 日・月曜日 不定休あり

-

アクセス

- 地下鉄南北線旭ヶ丘駅から車で2分

-

TEL

-

022-343-5542

施術中はお電話に出られません。

留守番電話に「お名前」「ご要件」を残してください。

こちらから折り返しご連絡させていただきます。

営業時間

さとう接骨院は 「 当日予約OK 予約優先 」 です。

| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 09:00〜13:00 | 休 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 休 | ◯ |

| 15:00〜21:00 | 休 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 休 | ◯ |